衣裳と道具

■衣裳

石見神楽では舞衣(まいぎぬ)と呼ばれる。明十五年から次第に華美になり、大正期には現在のような金糸、銀糸の豪華絢爛な衣裳となった。金襴や、繻子(しゅす)、黒ビロードの生地に金糸、銀糸で昇り竜や唐獅子、鶴などの刺繍を施し、またメッキされた銅板やガラス玉等も生地に一針づつ丹念に縫い込んでいく。これは全て手作業。重量もあり、仕上がりは舞子の肩にずっしりと食い込むほど。一着仕上げるには数ヶ月から半年かかり、金額も一着数百万円もする豪華なものである。各社中がそれぞれにデザインを工夫し個性を生かしているため、同じものは一着もない。

■神楽面

明治初期までは木彫りの面であったが明治十五年頃から和紙の面に変わる。現在の神楽面は、石膏型に粘土を詰めて作った型に和紙を全体に重ね合わせ、十分に乾燥させた後、型を壊して面の土台となる和紙の部分を取り外し、火で熱した鉄で目や鼻などの穴を開ける。下塗りなどの処理をし、専用の塗料で仕上げていくが、絵付けの作業は最も神経を研ぎ澄ませ、面に魂を吹き込む重要な作業である。毛うめにより一層迫力のある面に仕上がります。

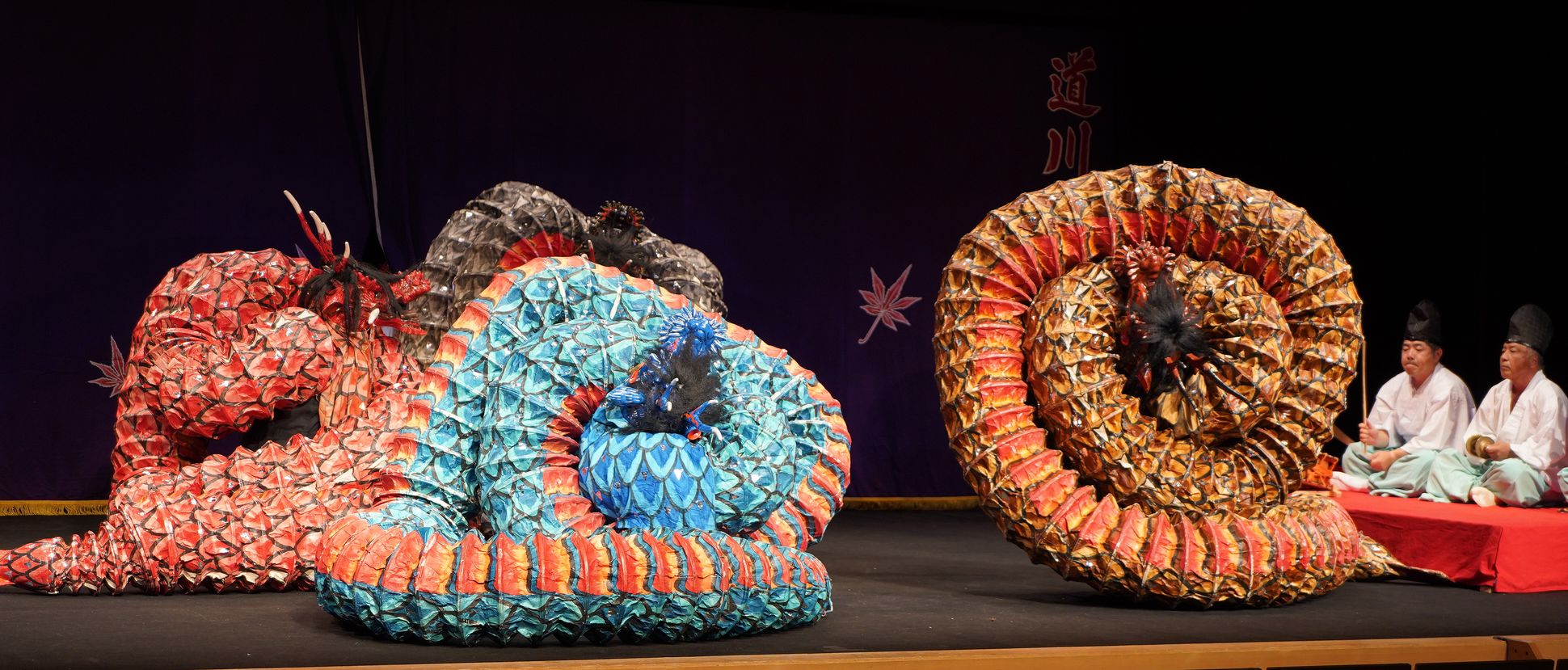

■蛇胴

明治十五年頃、提灯からヒントを得て、現在の蛇胴が考案されたことにより、まるで生きているかのような動きを感じる。加工した竹を輪状に骨作りをし、骨組みをした後、和紙を張り込み十分に乾燥させた後、鱗を描いて彩色していく。こうして出来た胴体を糸でつなぎ合わせて蛇胴の完成となる。すべてにおいて手作業で、絵付けに関してはかなりの経験を必要とする作業となる。